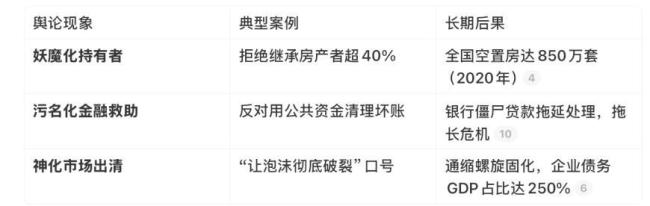

2025年7月7日,孟晓苏对日本房地产泡沫破裂时期的舆论环境进行了深度分析。当时,房地产业被污名化,形成了一套极具破坏力的社会叙事体系,不仅加剧了市场恐慌配资炒股理财,还扭曲了政策走向。

日本舆论将房地产业描述为“经济毒瘤”与“社会癌细胞”,媒体如《朝日新闻》带头批判房地产“抽干了制造业的血液”,将其归咎于“产业空心化”。社会活动家甚至发起“反不动产运动”,称炒房者为“国贼”,要求政府对持有空置房屋者征收“惩罚性重税”。购房者也被污名化,称他们是“投机蝗虫”和“愚昧接盘侠”,指责他们“被贪婪蒙蔽双眼”,活该承受损失。这些标签彻底否定了居民合理的住房需求,使政策救助楼市失去了民意基础。

NHK纪录片《负动产时代》记录了大量“鬼屋”案例,让持有房产从资产变成负债的观念深入人心。民间流行“继承房产等于继承债务”的说法。1992年《东洋经济》杂志以封面标题《土地神话的终结》宣告一个时代的结束,“土地神话已死”引来集体幻灭,此前被奉为圭臬的“土地永不贬值”信仰彻底崩塌。民间随之流传“不动产即不动惨”的自嘲口号,东京居民中盛传“三个榻榻米换不来一碗荞麦面”的说法,讽刺房产价值不如一顿饭。

这种污名化舆论扭曲了政府政策。舆论极端化使政府陷入“行动悖论”,政策理性全面瘫痪。救市被骂“纵容投机”,不救市被批“放任危机”。例如,桥本内阁1996年的购房减税计划因舆论反对而被叫停;而在房价自由落体阶段,政府反而加征了0.3%的地价税,加剧了房屋抛售潮。学者北村行伸指出,民众对“用税金救炒房客”的愤怒,使政府错失了对楼市的黄金救援期。

媒体在污名化过程中推波助澜。在房地产泡沫期,媒体渲染“日本第一”,吹捧三菱收购洛克菲勒中心是“民族胜利”;在楼市低迷破裂期,媒体转向极端批判。《周刊现代》发布《地产吸血鬼列传》专栏,起底房企老板的私生活。舆论选择性报道跌幅最大案例,加大了社会上的恐慌情绪。特别是“地产崩溃后资金流向制造业是好事”的说法,虽然背离实际,却能迎合一些人的心理需要。1992年《读卖新闻》社论提出著名的“鲸落理论”,称“房地产泡沫如病入膏肓的巨鲸,沉没才能滋养实业之海”。现实情况却完全不同,这种舆论幻想彻底破灭,让日本经济转型机遇错失,制造业投资反而萎缩了28%,创新研发停滞了10年之久。

舆论极端化留下深刻的教训。日本政府因惧怕“救助投机客”骂名,延误了7年才系统性救市。污名叙事掩盖了政策失误是经济下滑的主因,房地产与实体经济并非是对立产业,产业链断裂导致相关产业连带崩塌。

当前中国的情况与日本房地产低迷初期很相近,需要警惕同类的叙事陷阱。要拒绝道德绑架政策,维护居民的合理住房需求,避免“妖魔化”全部开发企业与购房者。还要破解“鲸落”迷思,认识到房地产是内需的最大订单,房地产与实体经济如骨骼与肌肉,断骨则无法生肌。媒体应避免渲染“暴涨/崩盘”等极端叙事,重建市场稳态认知。历史证明,当舆论场只剩下“恶魔化”与“神圣化”两种声音时,最易埋葬政策理性。房地产陷入低迷后,需要的是对金融政策、税收制度、产业结构的系统反思,推动房地产市场止跌回稳配资炒股理财,稳房价、稳预期,加快建立房地产发展新模式。

恒正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。